Por Thaís Lazzeri

Publicado em 02/07/2020

A reportagem especial abaixo também foi publicada no UOL TAB.

Fabiana tinha 14 anos. Adriana, 15. Mônica, 24. Além de serem irmãs, tinham em comum o mesmo trabalho. E, em razão dele, tiveram o mesmo fim trágico. Elas morreram em 1998, no que é considerado o pior acidente de trabalho com fogos de artifício do país. Para Rosângela Santos Rocha, 41 anos, irmã das vítimas, “não foi tragédia, mas um crime”.

Há mais de 20 anos, famílias como a de Rosângela exigem justiça pelo que aconteceu em uma fábrica clandestina de fogos em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, a quase 190 km de Salvador. Ali, 22 crianças — a mais nova tinha 9 anos de idade —, jovens e mulheres trabalhavam em condições ilegais.

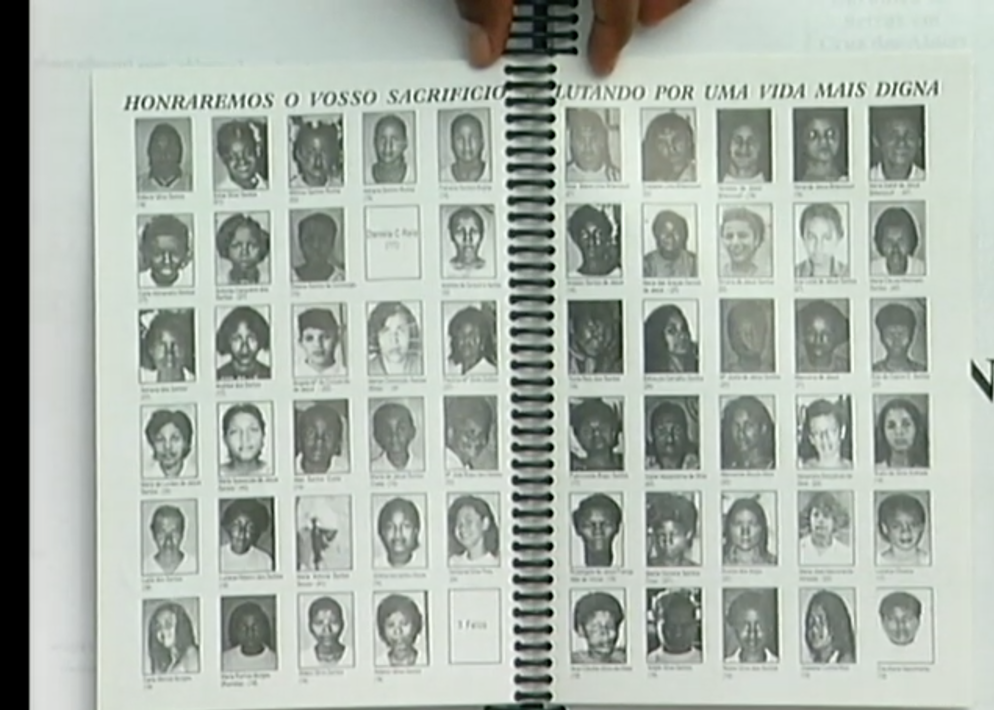

A explosão matou 64 pessoas. Os seis sobreviventes tiveram cerca de 70% do corpo queimado. Segundo a organização não-governamental Justiça Global, que há 20 anos trabalha com direitos humanos, o Estado brasileiro foi negligente ao reparar as vítimas e responsabilizar os criminosos. Por isso, ela levou o caso aos tribunais internacionais.

Em 2001, a ONG e outras entidades apresentaram o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos), que reconheceu responsabilidade do Brasil por violação do direito de crianças e adolescentes, do direito trabalhista e por negligência em relação aos mortos e feridos. O Brasil assumiu o compromisso de reparar financeira e moralmente as famílias, mas não cumpriu o acordo de forma integral.